{First Steps} Phonics teaching

Ein sicherer Weg, um Kindern zu helfen, von Teibel und Tscher zu table und chair zu gelangen

Kinder bemerken im Englischunterricht schnell, dass für die englischen Wörter, die sie mündlich gelernt haben, beim Verschriftlichen andere Regeln gelten als im Deutschen. Phonics-Übungen können ihnen helfen, die Eigenheiten der Laut-Buchstaben-Relationen zu erfassen – denn selbst starke Leser überfordert es, jedes Wort als Ganzes auswendig zu lernen. Spielerische Ansätze verhelfen dabei allen Kindern zum Erfolg beim Lesen und Schreiben – probieren Sie zum Beispiel die Kopiervorlage “Bingo for two“ in Ihrer Klasse aus!

Phonics teaching ist einer der Hauptaspekte früher Lesevermittlung. Unter Phonics versteht man die Verbindung zwischen einzelnen Lauten und ihrer jeweiligen geschriebenen Repräsentation. Es gilt, Grapheme (z. B. <sh>) mit den entsprechenden Phonemen (hier /ʃ/) zu verbinden. Mit dieser Lesemethode lernen Kinder, wie sie die Graphem-Phonem-Verbindungen zum Lesen, aber auch zum Schreiben von Wörtern einsetzen können. Wie wichtig das Wissen über diese Verbindungen insbesondere im Englischunterricht ist, zeigt ein Vergleich des Deutschen mit dem Englischen: Beide Sprachen verfügen über 26 Buchstaben, aber Deutsch hat 34 Laute, während das Englische 44 aufweist. Die Komplexität des Englischen wird allerdings erst in Gänze deutlich, wenn man auf die Zahl der verschiedenen Buchstabenkombinationen schaut, mit denen die Laute geschrieben werden können. Im Deutschen sind es 39, im Englischen jedoch 1200! Es ist also nicht verwunderlich, dass die Kinder den Unterschied in den Graphem-Phonem-Verbindungen bemerken. Der Aufforderung, doch einmal alle englischen Wörter aufzuschreiben, die sie schon kennen, begegnete ein Zweitklässler mit der Frage: „Sollen wir das mit den englischen Buchstaben schreiben?“

Ganzwort-Methode versus Phonics

Seit der Einführung des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule vor fast 20 Jahren wurde dem Lesen und Schreiben im Englischunterricht zunehmend mehr Bedeutung beigemessen. Anfangs wurden nur einige wenige Wörter auch schriftlich vermittelt, sodass sich die Kinder diese meist ohne Probleme merken konnten. Farbwörter wie red, green, blue etc. und die Bezeichnungen von beispielsweise Freizeitaktivitäten oder Möbeln wurden dabei als Ganzes gelehrt. Die Kinder konnten sich die Schriftbilder einprägen, ohne auf die Verbindung zur Lautebene zu achten.

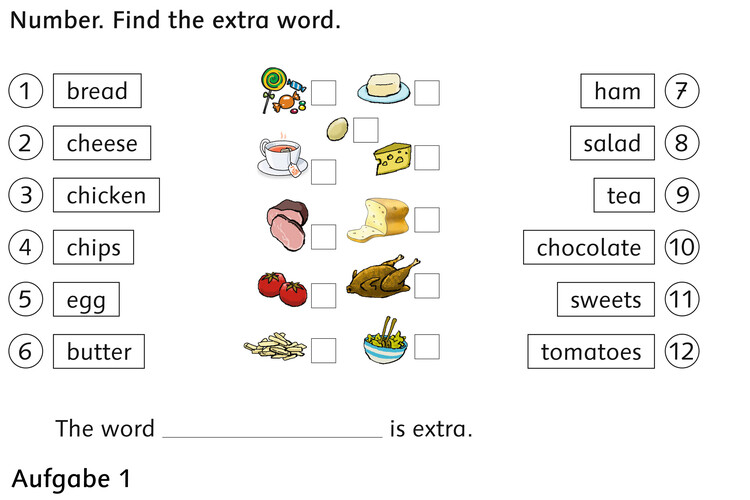

Mit der zunehmenden Einbindung der schriftlichen Fertigkeiten sollte es aber nicht bei dem ausschließlichen Einsatz der Ganzwort-Methode im frühen Fremdsprachenunterricht bleiben. Viele Kinder sind mit der Anforderung, die Schreibweisen einer größeren Anzahl an Vokabeln als Ganzes auswendig zu lernen, überfordert. Wie Studien gezeigt haben, sind selbst schwächere Lernende aber sehr wohl in der Lage, ihre eigenen Regeln zu bilden, wenn sie ihr Wissen über das Schreiben im Deutschen auf das Englische anwenden. Das Kind, das Teibel, Tscher, Bläckbort geschrieben hat, schrieb ebenfalls Sneick, Tscherri und Kät. Der Laut /ei/ in table und snake wurde also nicht mit dem Buchstaben <a> verschriftlicht, sondern durch die Buchstabenfolge <ei>, die der deutschen Phonem-Graphem-Verbindung entspricht. Entsprechend ist das Kind vorgegangen, als es das Graphem <tsch> für die Wortanfänge von chair und cherry und den Umlaut <ä> für das <a> in blackboard und cat benutzt hat. Die Lernenden suchen, finden und benutzen Muster, um Regeln zu erstellen, die die Anzahl der auswendig zu lernenden Schreibweisen reduzieren. Phonics teaching unterstützt dieses unbewusste Vorgehen der Lernenden und weist mit seinen Aufgaben auf die Muster in Schreibweisen bzw. den Graphem-Phonem-Verbindungen hin. So kann z. B. aufgezeigt werden, dass das Farbwort red den gleichen Reim hat wie bed und der Laut /ei/ in table und skating in gleicher Weise, nämlich durch den Buchstaben <a>, repräsentiert wird. Die folgenden Aufgaben 1 und 2 lassen die Unterschiede zwischen der Ganzwort-Methode (Aufgabe 1) und Phonics teaching (Aufgabe 2) deutlich werden.

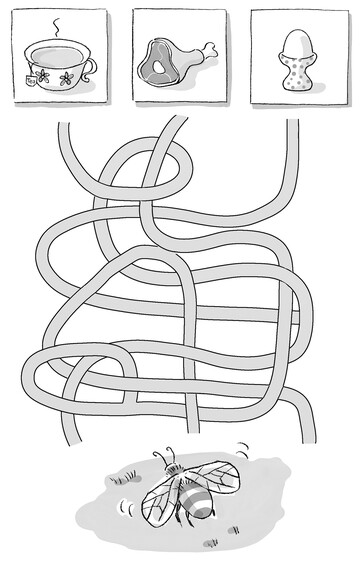

The bee loves sweet ______.

Aufgabe 2

Während Aufgabe 1 die Schülerinnen und Schüler zum Umgang mit den geschriebenen Wörtern als Ganzes anregt, erlaubt Aufgabe 2 es den Kindern zunächst, auf spielerische Art und Weise den Reim bee und tea zu finden. Reime fördern die phonemische Bewusstheit der Kinder. Sie lernen einerseits das genaue Hinhören, sowie andererseits die Tatsache, dass gesprochene Wörter aus Lauten bestehen, die man voneinander trennen (/b/ + /i:/ und /t/ + /i:/) und neu zusammensetzen kann, in diesem Fall z. B. zu eat. Die sich so herausbildende phonemische Bewusstheit ist eine Grundvoraussetzung für das spätere Lese- und Schreibvermögen. Wenn Lernende keine Einzellaute hören können, sind sie später nicht in der Lage, diese Laute den Graphemen zuzuordnen. In solch einem Fall ist mit Lernschwierigkeiten in Alphabetsprachen wie Englisch und Deutsch zu rechnen.

Von Aufgaben zur Förderung phonemischer Bewusstheit zu Phonics teaching

Durch eine Erweiterung der Aufgabe 2 (vgl. oben) kann man von der Förderung phonemischer Bewusstheit zu Phonics teaching gelangen. Man lässt die Kinder nach weiteren Wörtern suchen, die sich auf bee und tea reimen. Neben see und sea werden hier (eventuell mit Hilfe der Lehrkraft oder eines Vokabelverzeichnisses) noch Wörter wie be, he und she genannt werden können. Die Aufmerksamkeit der Kinder kann im Folgenden auf die Phonem-Graphem-Verbindungen gelenkt werden. Sie werden aufgefordert, die Wörter zu schreiben und die Buchstaben zu unterstreichen, die zum Reim gehören (hier: <ee>, <ea>, <e>). Es wird deutlich, dass alle drei Schreibweisen bzw. Grapheme zu ein und demselben Laut gehören. Ein Vorteil dieser Art Aufgaben ist es, dass sie zur Differenzierung genutzt werden können: Schwächere Schüler und Schülerinnen können die Aufgaben zur Schulung ihrer phonemischen Bewusstheit einsetzen, während weiter Fortgeschrittene sie zur Herausbildung ihrer schriftsprachlichen Fertigkeiten nutzen können.

Möglichkeiten der Differenzierung

Der Umstand, dass Phonics-Aufgaben oftmals ohne größeren zusätzlichen Arbeitsaufwand zur Differenzierung einzusetzen sind, ist von großem Vorteil bei der Vermittlung von Lesen und Schreiben. Stärker als in anderen sprachlichen Bereichen läuft die Entwicklung des Lese- und Schreibenlernens nämlich sehr individuell ab. Die Kinder achten auf unterschiedliche Laut-Buchstaben-Verbindungen und ihre Aufmerksamkeit fällt auf unterschiedliche orthographische Muster, die sie in ihrem jeweils eigenen Tempo verinnerlichen. Mittels der Phonics-Aufgaben, die auf unterschiedlichen Niveaustufen eingesetzt werden können, ist die Lehrkraft eher in der Lage, auf einzelne Lernende einzugehen, als es ihr mit Aufgaben nach der Ganzwort-Methode möglich ist.

Fazit

Zugegebenermaßen sind die Phonics-Aufgaben mitunter recht textlastig. Manchmal wird ein inhaltliches Szenario geschaffen und die Aufgabe für die Kinder in eine bestimmte Geschichte eingebettet oder aber die Aufgabe muss ausführlicher erklärt werden, als es bei der Ganzwort-Methode der Fall ist. Das alphabetische Prinzip, d. h. das Arbeiten mit Laut-Buchstaben-Verbindungen, ist den Kindern aber aus dem Deutschunterricht bekannt und wird von ihnen unweigerlich in die Handhabung der englischen Sprache übertragen. Phonics-Aufgaben können helfen, die „englischen Buchstaben“ einzuschleifen. Sie ergänzen die Ganzwort-Methode auf sinnvolle Art und Weise, erlauben differenzierende Ansätze und helfen den Kindern, ihren schriftlichen Wortschatz schnell zu erweitern – auch wenn den Lehrkräften dadurch so manches Rätseln und anschließendes Schmunzeln aufgrund origineller Schreibweisen vorenthalten wird. Als Ersatz diene Ihnen das folgende Beispiel, mit dem das Kind weder auf einen „sich verabschiedenden“, noch auf einen „schlechten Wurm“ abzielen wollte: liefingworm* und badworm*.

(*Auflösung: living room und bathroom)

Zur Autorin

Jutta Rymarczyk ist Professorin für Englische Sprache und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Ihre Forschungsgebiete umfassen u. a. den simultanen Schriftspracherwerb Deutsch-Englisch ab Klasse 1 und die Entwicklung entsprechender didaktisch-methodischer Konzepte zum Lesen und Schreiben im Fach Englisch der Grundschule.